銀行間同士の振込手数料はいくらですか?この疑問を持つ方は多いでしょう。私たちが日常生活で利用する銀行振込ですがそのコストについて正確に理解している人は少ないかもしれません。振込手数料は各銀行によって異なり、取引の種類や金額によっても変動します。

この記事では、銀行間同士の振込手数料について詳しく解説し、どのようにコストを抑えることができるかをご紹介します。また異なる金融機関間での手数料比較や便利なサービスも取り上げます。私たちが知っておくべき情報が満載です。振込を行う前にぜひ確認しておきたいポイントではありませんか?

銀行間同士の振込手数料はいくらですか?各金融機関の比較

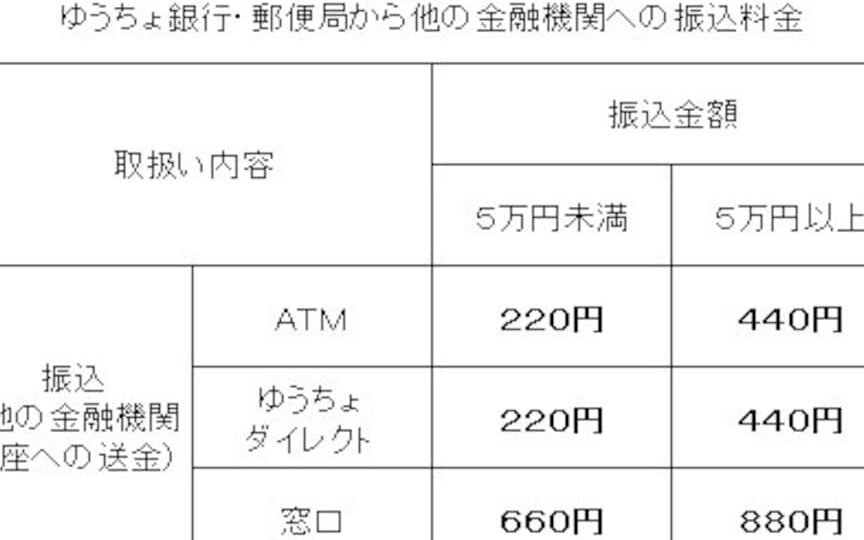

私たちは、銀行間同士の振込手数料についての詳細を理解するために、各金融機関の手数料を比較します。これにより、自分に最適な選択肢を見つけやすくなるでしょう。振込手数料は、送金先や利用する金融機関によって異なるため、具体的な数字を把握しておくことが重要です。

各金融機関の振込手数料

以下は、日本国内主要銀行の振込手数料の比較表です。この表では、一般的なオンライン振込と窓口での振込それぞれの場合について示しています。

| 金融機関 | オンライン振込 (税込) | 窓口振込 (税込) |

|---|

| 三菱UFJ銀行 | 220円 | 660円 |

| みずほ銀行 | 330円 | 770円 |

| 三井住友銀行 | 220円 | 660円 |

| りそな銀行 | 330円 | 770円 |

< tr>< td>NURIE(ネット専業)

(例: 楽天銀行, SBIネット銀行)

< td >無料

※条件付き< / td >

< td > –< br />–< / td >

< / tr >

< / table >

この表からもわかるように、オンラインでの振込は通常安価であることが分かります。また、一部のネット専業銀行では特定の条件を満たすことで無料になる場合もあります。このように、それぞれの金融機関によって料金体系が異なるため、自身の利用スタイルに合った選択が求められます。

振込手数料への影響要因

次に考慮すべきポイントとして、「送金額」や「送金頻度」が挙げられます。例えば、大きな金額を頻繁に送金する場合、小さな差でも大きなコストにつながります。そのため、事前に各種プランやサービス内容を確認し、自分自身がどれだけコスト削減できるかシミュレーションしてみることが推奨されます。

また、新規口座開設時にはキャンペーンとして一定期間内無手数料などのお得情報もありますので、このようなプロモーションもしっかり活用したいところです。

振込手数料の仕組みと計算方法

振込手数料は、送金の際に金融機関が設定する手数料であり、その仕組みは複雑です。私たちが振込を行うと、銀行や金融機関はその取引に対して一定の費用を請求します。この手数料は、送金方法や金額、利用するサービスによって異なるため、それぞれの要因を理解することが大切です。

まず、振込手数料には主に以下のような要素が影響します。

- 送金先: 同じ銀行内か他の銀行への送金かによって料金が変わります。

- 送金方法: オンライン振込と窓口での振込では料金体系が異なり、一般的にオンライン振込の方が安価です。

- 送金額: 高額の送金や頻繁な取引には追加料金が発生する場合があります。

次に、具体的な計算方法について説明します。通常、各金融機関では基本手数料に加え、以下のような条件があります。

- 基本手数料: 各種プラン(個人向け法人向けなど)によって設定されています。

- 追加料金: 例えば即日反映される場合や、大口取引時には別途料金が発生することがあります。

- 割引制度: 一定回数以上利用した場合や特定条件を満たすことで割引される制度も存在します。

例えば、一部金融機関では毎月特定回数まで無料で振込できるプランもあるため、自分自身の利用スタイルに合わせて最適なプランを選ぶことも重要です。また、新規口座開設時にも無手数料キャンペーンなどがお得になることがありますので、このような情報もしっかり把握しておく必要があります。

このように、「銀行間同士の振込手数料はいくらですか?」という疑問には多くの要因が絡んでいますので、それぞれ確認しながらコスト削減を図ることをお勧めします。

国内送金と国際送金の手数料の違い

国内送金と国際送金では、それぞれ手数料の体系が異なります。私たちが日常的に行う銀行間振込は、主に国内での取引が中心ですが、国際送金は異なる通貨や法律、金融機関との関係が影響します。このため、手数料も大きく変わることになります。

まず、国内送金について考えてみましょう。国内の金融機関同士での振込の場合、多くの銀行は比較的低い手数料を設定しています。また、一部の銀行では特定条件を満たすことで無料にするプランもあります。この場合、送金先が同じ銀行内か他行かによっても料金が変わります。一般的には、同一銀行内の振込は他行より安価です。

次に、国際送金ですが、このプロセスには多くの要因が絡んできます。特に以下の点が手数料に影響を与えます:

- 為替レート: 通貨換算による価格変動。

- 中継銀行: 国際取引の場合、中継銀行を経由することになるため、その分手数料が加算されます。

- 法的規制: 各国ごとの金融規制や税制も影響します。

これらを踏まえると、例えば以下のような比較表からも明らかなように、国内送金と国際送金では手数料構造が根本的に異なることがあります。

| 項目 | 国内送金 | 国際送金 |

|---|

| 基本手数料 | 200〜500円程度 | 3,000〜10,000円以上(為替差益含む) |

| 追加料金 | なしまたは少額 | 高額取引時や特急料金などあり |

| 所要時間 | 即日または翌日反映 | 1〜5営業日程度(地域による) |

このように「銀行間同士の振込手数料はいくらですか?」という疑問には、それぞれ異なる特徴や条件がありますので、自分自身でしっかり確認しながら最適な選択肢を選ぶことが重要です。

手数料を節約するためのポイント

私たちが振込手数料を節約するためには、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、各金融機関の手数料体系を理解し、自分に合った選択肢を見つけることが重要です。特に、同一銀行内での送金や特定条件を満たすことで手数料が無料または割引になるプランを利用することが効果的です。

銀行間振込のオプション

以下は、手数料を節約するために考慮すべき主なオプションです:

- 同一銀行への振込: 同じ銀行内であれば、通常は他行よりも安価な手数料になります。

- オンラインバンキング: 多くの金融機関では、店舗での振込よりもオンラインでの振込手数料が低額または無料の場合があります。

- 定期的な送金設定: 定期的な送金を設定すると、一部の銀行では料金が割引される場合があります。

時間帯による影響

振込時間帯も手数料に影響します。例えば、

- 早朝や夜間: 一部銀行では、この時間帯における取引には追加料金が発生することがあります。

- 平日の昼間: 通常通りの場合、多くの金融機関は標準料金となります。

このように、「銀行間同士の振込手数料はいくらですか?」という疑問だけでなく、その背景にも目を向けて最適な方法を選択しましょう。

| 項目 | 割引対象 | 通常料金 |

|---|

| 同一銀行内 | あり(条件付き) | 200円〜300円程度 |

| オンライン振込 | あり(多くの場合) | 100円以下〜無料 |

| 定期送金設定 | あり(各金融機関による) | 200円〜400円程度(通常時) |

これらのポイントを活用して、少しでもコスト削減につなげましょう。また、それぞれの金融機関ごとの最新情報も確認しておくと良いでしょう。

最近の振込手数料改定情報

最近、振込手数料に関する改定情報がいくつか発表されました。これらの変更は、私たちが銀行間同士の振込手数料はいくらですか?という疑問に直接影響を与えるため、注意深く確認しておく必要があります。特に、新しい料金体系やキャンペーンが各金融機関によって導入されている場合、それを利用することでコストを削減できる可能性があります。

主要金融機関の改定内容

以下は、最近の主な金融機関による振込手数料改定の概要です:

- みずほ銀行: 新規顧客向けにオンライン振込手数料を無料化。

- 三菱UFJ銀行: 特定条件を満たすと、国内送金手数料が10%割引になる新プランを開始。

- りそな銀行: 定期的な送金設定の場合、通常料金からさらに50円割引。

今後の動向について

近年、デジタルバンキングサービスの普及に伴い、多くの金融機関が競争力を高めるために手数料体系を見直しています。この傾向は今後も続くと考えられますので、自分自身で最新情報を常にチェックし、お得なプランやキャンペーンを利用することが重要です。

| 金融機関名 | 改定内容 | 適用開始日 |

|---|

| みずほ銀行 | オンライン振込手数料無料化 | 2023年10月1日 |

| 三菱UFJ銀行 | 国内送金10%割引プラン開始 | 2023年9月15日 |

| りそな銀行 | 定期送金50円割引プラン提供開始 | 2023年8月20日 |

このように、各金融機関から提供される新しいサービスや料金体系によって、「銀行間同士の振込手数料はいくらですか?」という問いへの答えも変わってきます。私たちは常に最新情報を収集し、自分たちに最適な選択肢を見つけ出す努力が必要です。